2008年度NIE実践報告書

高等学校 教科「情報」での「NIE」(Ⅱ)

登別大谷高等学校 星 秀一

(1)昨年の取り組み

今年で2年目になる「NIE」。新聞を活用した情報の授業であるが、

高等学校における普通教科「情報」の目標の1つである「情報活用の実践力」を身につけるに最適なものであると昨年の授業を通して大いに感じたものである。

昨年行ったことは、情報を活用する際の実践的な活動を通して、情報と個人や社会生活とのかかわりを関連付けて指導し、情報や情報技術の特性や仕組みを理解した上で、それらを活用し自ら課題を見つけてそれを解決していける能力を育成することであった。「問題の発見」、「問題意識」、「問題の整理」「問題解決手段」という手順をふみ問題解決に結びつける過程を新聞というメディアを利用して実践することであった。様々な記事を満遍なく見ることにより世界や日本で今何が起きているのか、何が問題となっているか、今できることは何か、また未来に向けて必要なことは何かなど、これから生きていく上で新聞が果たす役割をある程度提示できたと思う。しかし、問題の発見が各自それぞれ違い、同一テーマで一緒に考えグループ等を通して解決に進むという点でそれが出来なかったのが残念であった。

(2)本年度の取り組み

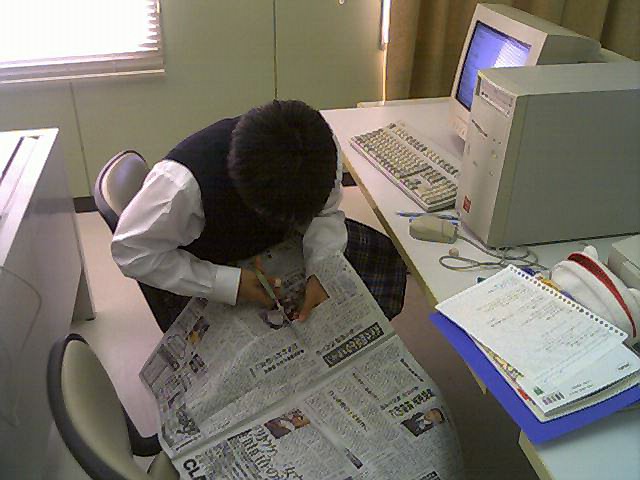

昨年度に引き続き、前年度のことを踏まえて授業を展開したいところだが、授業の対象が変わり引き続いてのプログラムは組めない状況であった。さらに昨年同様のアンケートを取って見ると、新聞を見ることが殆どないか見たとしてもテレビ欄かもしくはスポーツ欄という生徒が昨年と同様大半を占めたていたので、今年もまず今社会で起こっていること、話題になっていることを知らせる目的で週1回2コマ続きの授業のはじめに一人1部ずつ新聞を渡し、30~40分かけて新聞を読むことに集中させた。

その後各分野(政治、経済、国際、社会、生活、地域など)で目を引いた記事、興味のある記事1つを抽出しコンピュータにてその主見出し、袖見出し、リードなどを入力・整理させた。ここまでは昨年度と同様であり、情報の収集・問題の発見・情報の整理など教科「情報」と関連付けた。教科の単元としては「情報の効果的な活用」分野の「情報の検索と収集」の部分、問題の発見と解決の工夫に関して「情報の活用」の分野、コンピュータでの整理・編集に関して「情報機器の活用」の部分、そして情報の信憑性と信頼性、プライバシーなどについての「情報の収集・発信の問題点」の分野である。

今年度はその後特に注目の記事についてはその部分を切り取り、情報機器(スキャナ)でPCに取り込み保存することにした。

ここでは「マルチメディアの活用」分野の「情報の表現とコンピュータ」との関連でアナログとディジタル・数値と文字の表現についての学習(信号の特徴、2進数、情報の単位、Bit、Byte、ダウンサイジング、標本化・量子化・符号化・データベース化など)とディジタル化の効果的利用を関連づけて学習させる目的があった。

|

1年B組 氏名 2008年10月7日付 北海道新聞 ①総合面 生物の38%絶滅危機 沖縄のジュゴン、アオサンゴも ②政治 「公明党はばい菌」謝罪否定 「多少不穏当だが私の信念」民主石井副代表 ③国際 絶滅危機ゾウガメ月内にも2世誕生 ガラパゴス ④経済 デパ地下 スイーツ秋の陣 「食」に各店期待 ⑤生活 親の会 水中療育に力 ダウン症の乳幼児 ⑥スポーツ 大一番すべて直球 鵡川V選抜へ ⑦地方 とれたて素材 堪能 虻田小 児童ら石狩汁作り ⑧社会 夕張市への寄付一億円突破 ふるさと納税470万円 ⑨特に注目の記事

|

|

1年C組 氏名 2008年10月8日付 讀賣新聞 ①総合面 ノーベル賞 日本人3氏 物理学賞 素粒子「対称性破れ」 ②政治 介護保険料 年金天引き「選択制に」 厚労省が検討の意向表明 ③国際 プーチンと柔道学ぼう 自ら実演DVD ④経済 なぜうちだけ救済なっかた リーマンCEO「恨み節」やまず ⑤生活 親が野菜を出さないから子どもまで食わず嫌い ネット1000人調査 ⑥スポーツ 王監督 勝負師貫く 「最後飾れず残念」 ⑦地方 「子どもの権利条約」成立へ 題名修正で公明が賛成 ⑧社会 こんにゃくゼリー販売停止 マンナンライフ、期間未定 ⑨特に注目の記事

|

(3)おわりに

NIE二年目を迎え、継続授業ができればもう少し深く新しい試みに挑戦することが出来たであろうが、それでも新しく入学してきた生徒が新聞を興味深く見ている姿に接することが出来本当に良かったと思う。高校生になって初めてじっくりと新聞を見る機会が与えられ、新聞の持つ情報量の多さ、記事の内容の深さや確かさ、いろいろな人の考えや意見など知ることが出来たことは彼らにとって新しい発見であろう。またそれを踏まえて自分なりの考えを巡らし諸問題を個人もしくは協同して解決し、道を切り開いて行っている社会の姿が見えたであろう。そんな意味で新聞が果たす役割が大きいことにも気づいたのではなかろうか。その手助けができたことは私にとって喜ばしいことである。今年度もグループでの同一テーマでの議論をする時間がなかったが、やはり新聞をはじめ多くのメディアを通して広く社会に目を向け、諸事に自分の意見をしっかり持ち、意見の交換、論議を行うことこそが彼らにとって生きる力となることと確信する。しかし、残念なことに昨年度教えていた生徒のその多くが授業をする以前の状況に戻り、新聞をほとんど手にすることも少なく読んでいないのが実情である。何かをするきっかけを作ってあげることは出来ても、継続する意思と自主性というものの重要性を十分に伝えることはなかなか困難なことだと痛感している。

最後に今回も新聞活用にご協力、ご援助頂きました関係新聞各社、並びにNIE事務局の皆様に感謝申し上げます。有難うございました。

Homeへもどる